马铃薯环腐病

马铃薯环腐病又称轮腐病,是由环腐棒状杆菌引起、发生于马铃薯的一种病害。马铃薯环腐病菌主要侵染马铃薯的维管束系统,引起植株的萎蔫,叶片的褪绿,块茎组织腐烂。

马铃薯环腐病是最易传染、威胁最大的马铃薯病害之一,对种薯生产来说更是如此。马铃薯环腐病最早于20世纪初发现于德国,在欧洲的一些马铃薯生产国、北美的各国以及南美和亚洲的部分国家都有发生,可以说是一种世界性病害。在中国,此病于20世纪50年代最先于黑龙江发现,到70年代以后逐渐传播到其他省(市、自治区),此病已遍及中国各马铃薯产区。马铃薯环腐病在贮藏期可继续为害,严重时可引起块茎烂窖。

马铃薯环腐病受到检疫法规限制,可通过检疫措施来防治。种植合格脱毒种薯是现有的防治马铃薯环腐病发生的最有效的方法。在田间运用严格的清洁措施可有效地防治此病,如对贮藏容器、农业器具及机械等进行严格消毒。

为害症状

马铃薯环腐病是一种细菌性的维管束病害。田间发病一般在开花期后。初期症状为叶脉间褪绿,呈斑驳状,以后叶片边缘或全叶黄枯,并向上卷曲,发病先从植株下部叶片开始,逐渐向上发展至全株。由于环境条件和品种抗病性的不同,植株症状也有很大差别。它可引起地上部茎叶萎蔫和枯斑,地下部块茎维管束发生环状腐烂。①枯斑型:多在植株基部复叶的顶上先发病,叶尖和叶缘呈绿色,叶肉为黄绿或灰绿色,具明显斑驳,叶尖变褐枯干,叶片向内纵卷,病茎部维管束变褐色。②萎蔫型:从现蕾时发生,叶片自下而上萎蔫枯死,叶缘向叶面纵卷,呈失水状萎蔫,茎基部维管束变淡黄或黄褐色,植株提前枯死。 [2]

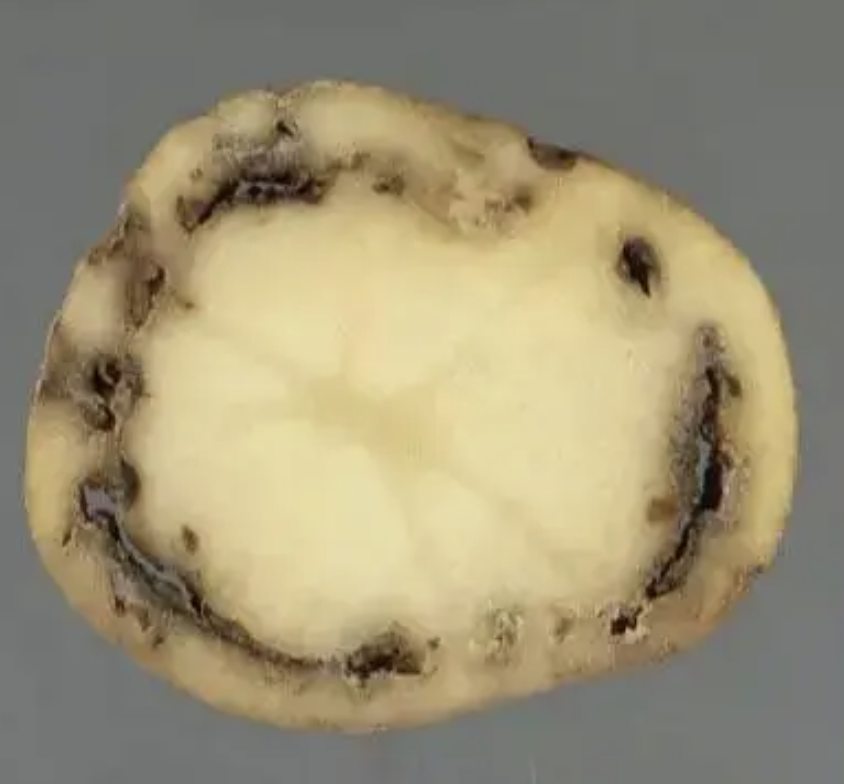

块茎轻度感病外部无明显症状,随着病势发展,皮色变暗,芽眼发黑枯死,也有表面龟裂,切开后可见维管束呈乳白色或黄褐色的环状部分。轻者用手挤压,流出乳黄色细菌黏液,重病薯块病部变黑褐色,生环状空洞。用手挤压薯皮与薯心易分离。

分布范围

马铃薯环腐病最早于20世纪初发现于德国,在欧洲的一些马铃薯生产国、北美的各国以及南美和亚洲的部分国家都有发生,可以说是一种世界性病害。在中国,此病于50年代最先于黑龙江发现。随着种薯的调运和育种材料的交换,病区不断扩大。60年代还仅在青海、北京等少数地区发生,到70年代以后逐渐传播到其他省(市、自治区),此病害已遍及各马铃薯产区。马铃薯环腐病在中国为害的最猖獗时期是70年代中前期。以内蒙古为例,1972年对全区22个旗县普查结果表明,各旗、县普遍发生比病,病株率一般为20%,严重发的地块减产达60%以上。

侵染循环

病菌在种薯中越冬,成为翌年初侵染来源,也可以在盛放种薯的容器上长期成活,成为薯块感染的一个来源。病菌主要靠切刀传播。据试验切一刀病薯的刀可传染24、28个健薯。病菌经伤口侵入,不能从气孔、皮孔、水孔侵入,受到损伤的健薯只有在维管束部分接触到病菌才能感染。昆虫、灌溉水和雨水在病害传播中作用不大。病薯播种后,病菌在块茎组织内繁殖到一定的数量后,部分芽眼腐烂不能发芽。出土的病芽中,病菌沿维管束上下扩展,引起地上部植株发病。马铃薯生长后期,病菌可沿茎部维管束经由匍匐茎侵入新生的块茎,感病块茎做种薯时又成为下一季或下一年的侵染来源。

流行规律

影响马铃薯环腐病流行的主要环境因素是温度。病菌在土壤中存活时间很短,在土壤中残留的病薯或病残体内可存活很长时间,甚至可以越冬。但是第二年或下一季在扩大其再侵染方面的作用不大。收获期是此病的重要传播时期,病薯和健薯可以接触传染。在收获、运输和入窖过程中有很多传染机会。影响马铃薯环腐病流行的主要环境因素是温度。病害发展最适土壤温度为19~23℃,超过31℃病害发展受到抑制,低于16℃症状出现推迟。一般来说,温暖干燥的天气有利病害发展。储藏期温度对病害也有影响。在温度20℃上下储藏比低温1~3℃储藏发病率高得多。播种早,发病重,收获早则病薯率低。病害的轻重还取决于生育期的长短。夏播和二季作一般病轻。病薯率的高低因品种抗性不同而异。抗病品种病薯率很低。

防治方法

防治策略应采取以加强检疫,杜绝菌源为中心的综合防治措施。

实行检疫。尽管马铃薯环腐病已遍及全国,但因其传染来源基本上为带病种薯,只要把住种薯关,不用病薯作种用,病区就会逐渐缩小,为害就会逐步减轻以至消除。首先要实行种薯产地检疫,即在生长季节对留种田进行严格调查,仝部消毁有病植株和块,而且禁止用病地里收获的块茎作种薯。其次要采用准确可靠而有效的检验技术,对种薯实行严格检查,禁止有病种薯外运。

培育和种植抗病品种。 [3]

建立无病留种田,生产无病种薯。当年种植的马铃薯田中,在开花期进行严格的田间检查,选择健康植株,做上记号。收获时,先将做标记的健康种薯单收单贮,供下年留种用。

加强管理。盛花期,深入田间调查,发现病株及时连同薯块挖除干净,这对降低发病率有一定的效果;种薯入窖时,挑除病薯,可避免烂窖;切种薯块时,发现病薯,及时淘汰。

切刀消毒。为了消灭切刀上的病菌,在切种薯时应严格进行切刀消毒。消毒的方法有药液消毒和开水消毒两种,这两种方法都能够有效地降低马铃薯环腐病的发病率。药液消毒:用2%的升汞或5%的来苏儿或者70%的酒精,当切到病薯时,将切刀浸入药液中,消毒5~10分钟后再用。开水消毒:切种薯时,烧一锅(壶)开水,并放入少量盐,将切刀煮沸5~10分钟,待冷凉后再用。

整薯播种。由于整薯外面有一层完整的表皮,没有利于马铃薯环腐病菌侵染的种薯切面,因此可有效地防止马铃薯环腐病的发生,避免了切刀传病。根据多年试验,整薯播种的发病率为3%~8%,切块的发病率为10%~19%。另外,整薯播种在中国南方具有抗种薯腐烂的优点,在北方可起到抗旱的作用。多年的试验和实践均已证明,采用15~40克的小整薯播种,既能节约用种,又能防病增产。如果种薯过小,其繁茂性差,影响产量;种薯过大,用种量随之增加,造成种薯浪费。

种薯消毒。用95%敌磺钠(敌克松)可溶性粉剂拌种,用药量为100千克种子拌药210克,或用70%、50%敌磺钠可溶性粉剂拌种,用药量同上,或用55%敌磺钠膏剂拌种,每100千克种薯用药100~200克。敌磺钠具有一定的内吸渗透作用,还可兼治黑胫病和青枯病。过去一些病区用敌磺钠拌种曾使发芽种薯发生药害,影响出苗,土壤过干过湿时造成缺苗,据研究,药害主要是药剂含杂质过多所致。用春雷霉素药液(每升水加100毫克春雷霉素)浸薯块或小整薯一二个小时,效果也较好,还有促进出苗和幼苗生长的作用。春雷霉素有内吸渗透作用,但在碱性条件下不稳定,配制时应注意水质,也不能与碱性农药混用。